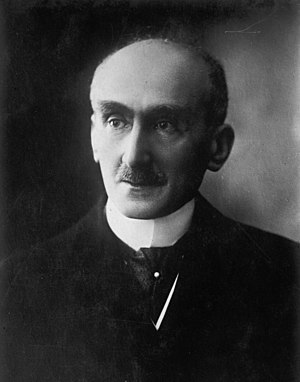

Ainda existem muitas discussões sobre a psicologia ser ou não uma ciência, aliado a todos os modos de se fazer psicologia em jogo. Das teorizações de Freud até os achados recentes das neurociências, o debate se complexifica. Esse diálogo, contudo, não é recente. Um exemplo dessas discussões é Henri Bergson que, pela sua obra Psicologia e de Metafísica, traz reflexões sobre esse projeto de psicologia enquanto ciência.

O exercício de refletir sobre a ideia substancial do tempo e da memória é quase que pictórico à imagem de Henri Bergson. Todavia, além de ter sido o primeiro material não pertencente ao docente, o jovem filósofo trabalhado na disciplina propõe um discurso provocativo aos discentes e, sobretudo, transformador na época em que a psicologia é tecida pela ciência do século XIX. Notadamente, o pensamento bergsoniano explicita o retrato de suas aspirações inseridas nos tempos de uma cultura aspirada pelas propriedades da psicologia em relação aos demais saberes. A própria ideia de objeto exploradas na biologia e na fisiologia lhe eram questionadas ao campo da psicologia, pois é possível enxergar a sua ambição pela realidade dos fatos psicológicos sob uma linhagem fundamentalmente ontológica.

Segundo Bergson (2014), um fenômeno psicológico não obedece ao parâmetro espacial, mas somente à realidade temporal. Exemplificado pela dor, como ferir o dedo com um alfinete: apesar da sensação daquele que sofre o ato, a dor propriamente sentida não está em lugar algum, ou seja, não há extensão, tampouco é mensurável; apenas adquire uma duração. A partir dessa lógica, o estresse ou o pesar da tristeza, embora sentidos no cérebro ou no coração – enquanto órgãos estudados na fisiologia -, diferenciam-se dos sentimentos. Curiosamente, a provocação de Bergson é fácil de compreender, porém, é poderosa e questionada no presente por fisiologistas que defendem o raciocínio unívoco da produção científica, possivelmente análogo ao presentismo tradicional sobre um objeto trans-histórico a ser revelado, pois o fato psicológico não é a estrutura biológica do indivíduo, embora os fenômenos orgânicos e psicológicos estejam funcionalmente relacionados. Apesar do ideal dos princípios somáticos rígidos ainda existirem na psicologia, ressalta-se a opulência epistemológica do século XIX-XX, na qual mesmo com a prevalência da psicofisiologia, além do próprio Bergson,

Freud (1909/1970) conceitua a conversão histérica: um sintoma na qual as pacientes se queixavam sobre determinadas complicações aparentemente orgânicas, mas incoerente às sensações relatadas pela inexistência de alguma interferência fisiológica; portanto, eram condicionadas por processos psíquicos carregados por afetos intensos. Algo que, talvez, possa se considerar um fenômeno psicológico nesse sentido, ainda que, em outra perspectiva, seja conflitante ao pensamento de Bergson, devido às conclusões sobre o Eu não serem introspectivas em si, mas analisadas por um terceiro.

A partir desse raciocínio, Bergson (2014) direciona a reflexão para os meios de se produzir ciência, cujo critério essencial está nos estudos dos fenômenos psicológicos através da consciência, diferente dos fenômenos físicos: percebidos pelos sentidos. Evidentemente, Bergson compunha tamanha bagagem cartesiana – algo, sobretudo, sofisticado na 7° aula idem -, na qual o filósofo identifica a psicologia compatível ao método subjetivo, uma vez que a sensação parte da reflexão do sujeito e, dessa forma, compreende uma dicotomia entre o alma e corpo, bem como Descartes (1637/2001) já almejava as respostas através da análise de si que o levou ao famoso “Penso, logo existo” (p.38), sob as desconfianças nos sentidos que, aos fenômenos físicos, tornavam-se incertos com o avanço dos instrumentos de observação. Embora seja inegável a didática do filósofo, haja vista determinados pontos contraditórios evidentes na 6° aula, na qual Bergson elucida as peculiaridades de ambos os fenômenos e, ao salientar a importância da fisiologia para a psicologia, expõe indícios que fragilizam a separação descrita durante o capítulo através da esperança de instrumentos sofisticados de observação para “acompanhar em todas as suas fases a operação pela qual é gerado um pensamento ou um sentimento” (BERGSON, 2014, p. 14).

Contudo, deve-se considerar que Bergson era jovem na época e ainda aperfeiçoava suas ideias. Como dito anteriormente, é lúcido o retrato de época expresso nos escritos do filósofo. Porém, além da provocação introduzida, a reflexão de Bergson (2014) adquire densidade aoquestionar a validade da psicologia enquanto ciência explicativa, em prol de um saberdescritivo, isto é, uma outra perspectiva se fazer ciência. A mudança de objeto é conveniente idem, como se desenvolve o Behaviorismo no século XIX, na qual Watson, influenciado peloPositivismo e fiel às ciências naturais, buscava mensurar as causas e efeitos observáveis, ou seja, o comportamento e suas determinações objetivas (RIBEIRO, 2003).

Perante a síntese e discussões sobre Bergson, há de se ressaltar que o texto não foi de autoria do professor: algo importante para que os alunos possam pensar através de outras perspectivas e linguagem variadas, principalmente, quando tal intelectual se expressa sobre tamanha clareza ao ponto de se considerar uma referência didática na produção e organização textual aos leitores afastados cronologicamente do autor. Todavia, essa compreensão torna nítida também os pontos principais do jovem Bergson na 5° Aula aliadas ao aprofundamentodestas nas aulas seguintes, cujos limites deste relatório não permitem desenvolvê-las. Apesarde tudo, diversos levantamentos citados ao longo do texto pelos integrantes indicam queBergson não será esquecido prematuramente; pelo contrário, ainda há muito a conhecê-lo.

Referências

BERGSON, H. Aulas de Psicologia e de Metafísica. Trad. Rosemary Abílio, São Paulo: Martins Fontes, 2014

FREUD, S. Cinco lições de psicanálise. In S. Freud, Edição standard brasileira das obras psicológicas completas de Sigmund Freud (vol. 11, pp. 3-51). Rio de Janeiro: Imago, 1970. (Original de 1909)

RIBEIRO, B. Algumas considerações sobre o fazer científico realizadas a partir da análise dos modelos de ciência propostos por Taylor, Wundt e Watson. Psicol. cienc. prof., Brasília , v. 23, n. 2, p. 92-97, June 2003